dimanche, 05 juin 2016

Portraits : Maupassant, Nadar et Massenet par Léon Daudet

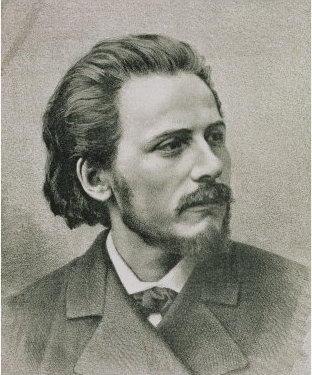

Maupassant

La carrière littéraire de Maupassant se limita à une décennie — de 1880 à 1890 — avant qu’il ne sombre dans la folie et ne meure peu avant ses quarante-trois ans.

Bien qu’en dehors des Soirées de Médan, où figurait sa Boule de Suif, il fût peu édité chez Charpentier, Maupassant venait rue de Grenelle. Il était alors de traits réguliers, brun, assez gras, lourd d’esprit comme un campagnard et généralement silencieux. Il ne souffrait pas encore de cette misanthropie, coupée de crises de snobisme, que déchaîna chez lui, quelque temps plus tard, la paralysie générale. Mais déjà il se frottait aux médecins comme à de merveilleux thaumaturges. Il les questionnait longuement dans les embrasures de portes et dans les antichambres. C’était le temps du « document humain ». On disait : « Guy — tout le monde l’appelait Guy — est très consciencieux. Il se renseigne quant à certains cas pathologiques qui seront dans son prochain roman. » Il courait sur lui mainte anecdote scabreuse ou bizarre, et j’ai toujours pensé que son détraquement cérébral avait débuté beaucoup plus tôt qu’on ne l’avait cru. Il canotait, jouait les Hercule, affectait un profond mépris pour ces lettres qui le faisaient vivre et lui donnaient la célébrité.

Bien qu’en dehors des Soirées de Médan, où figurait sa Boule de Suif, il fût peu édité chez Charpentier, Maupassant venait rue de Grenelle. Il était alors de traits réguliers, brun, assez gras, lourd d’esprit comme un campagnard et généralement silencieux. Il ne souffrait pas encore de cette misanthropie, coupée de crises de snobisme, que déchaîna chez lui, quelque temps plus tard, la paralysie générale. Mais déjà il se frottait aux médecins comme à de merveilleux thaumaturges. Il les questionnait longuement dans les embrasures de portes et dans les antichambres. C’était le temps du « document humain ». On disait : « Guy — tout le monde l’appelait Guy — est très consciencieux. Il se renseigne quant à certains cas pathologiques qui seront dans son prochain roman. » Il courait sur lui mainte anecdote scabreuse ou bizarre, et j’ai toujours pensé que son détraquement cérébral avait débuté beaucoup plus tôt qu’on ne l’avait cru. Il canotait, jouait les Hercule, affectait un profond mépris pour ces lettres qui le faisaient vivre et lui donnaient la célébrité.

(...) On distinguait dès cette époque et à l’œil nu, dans Maupassant, trois personnages : un bon écrivain, un imbécile et un grand malade. Ils ont évolué depuis séparément, les deux premiers ayant tendance à s’absorber dans le troisième. Mais, avec la malveillance naturelle à la jeunesse, c’était surtout l’imbécile qui nous frappait par sa fatuité. Je n’ai nullement été surpris d’apprendre par la suite que les femmes, et les plus sottes et les plus vaines, le faisaient tourner en bourrique. Il appelait par ses prétentions les mauvaises farces et ces taquineries cruelles des salonnards et salonnardes dont on raconte ensuite, en exagérant, qu’elles ont causé la perte de leur victime. Il était prêt pour de charmants bourreaux. Je lui en ai connu de délicieux, mais qui abusèrent de son insupportable affectation de virilité pour le déchiqueter sans merci. Belle série pour un peintre comme Hogarth, ayant le sens de la progression dans le pire, que cette vie à étapes de plus en plus noires, allant du salon au cabanon !

> Léon Daudet, Fantômes et vivants in Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux -Nouvelle Librairie Nationale, 1920 -

Nadar

En première ligne, le vieux et bon Nadar, — presque inconnu sous son véritable nom de Tournachon, — notre voisin de l’Ermitage, en pleine forêt de Sénart. Qui nous aurait dit que ce bois paisible, où l’on allait goûter en famille et déjeuner sur l’herbe, redeviendrait un repaire de bandits comme au temps du Courrier de Lyon ! L’Ermitage lui-même consistait en un semblant de ruine recouverte par un cabaret et un peu plus loin, par le vaste chalet de Nadar, de sa femme et de sa smalah, invités, bohèmes, serviteurs et parasites des deux sexes, ânes, chevaux, oiseaux, chiens et chats. Imberbe et moustachu, habituellement vêtu d’une vareuse rouge, roux de cheveux, puis roux mêlé de blanc, puis entièrement blanc, haut et solide, puis voûté légèrement, d’une gaieté perpétuelle, babillarde et communicative, le chroniqueur-ascensionniste-photographe était un de ces robustes témoins de trois générations qui deviennent de plus en plus rares. Il avait beaucoup usé et abusé de la vie, rendu sa noble compagne bien malheureuse, et il en avait un satané remords, et il ne perdait pas une occasion de se frapper la poitrine à ce sujet, sans cesser pour cela de suivre une fantaisie qui avait été débridée, et qui demeurait vagabonde.

En première ligne, le vieux et bon Nadar, — presque inconnu sous son véritable nom de Tournachon, — notre voisin de l’Ermitage, en pleine forêt de Sénart. Qui nous aurait dit que ce bois paisible, où l’on allait goûter en famille et déjeuner sur l’herbe, redeviendrait un repaire de bandits comme au temps du Courrier de Lyon ! L’Ermitage lui-même consistait en un semblant de ruine recouverte par un cabaret et un peu plus loin, par le vaste chalet de Nadar, de sa femme et de sa smalah, invités, bohèmes, serviteurs et parasites des deux sexes, ânes, chevaux, oiseaux, chiens et chats. Imberbe et moustachu, habituellement vêtu d’une vareuse rouge, roux de cheveux, puis roux mêlé de blanc, puis entièrement blanc, haut et solide, puis voûté légèrement, d’une gaieté perpétuelle, babillarde et communicative, le chroniqueur-ascensionniste-photographe était un de ces robustes témoins de trois générations qui deviennent de plus en plus rares. Il avait beaucoup usé et abusé de la vie, rendu sa noble compagne bien malheureuse, et il en avait un satané remords, et il ne perdait pas une occasion de se frapper la poitrine à ce sujet, sans cesser pour cela de suivre une fantaisie qui avait été débridée, et qui demeurait vagabonde.

Lui aussi, tel Bergerat, avec plus de bonhomie et de verve, déformait les noms à plaisir. Mon père était son vieux Dauduche. J’étais le petit Dauduchon. Il disait affectueusement « mon Goncourt, mon Flaubert, mon Baudelaire », et pour exprimer son admiration vis-à-vis d’un homme du passé, de son passé : « Ah ! c’était quelque chose de gentil et de bien ! » Les histoires qu’il racontait étaient toujours courtes et significatives. Il ne rabâchait pas. Quand il m’emmenait en forêt à la recherche des champignons, notamment des cèpes ou bolets, il était intarissable sur ses camarades de jadis, hommes et femmes, et nettoyant ses trouvailles d’un raclement rapide de son couteau de poche, il soupirait : « Quelle merveille, ce pauvre Flourens !… Si tu avais connu cette crème de Gautier… Tiens, vois-tu, Dauduchon, celui-là est vénéneux en diable. Il ne faudrait le faire manger ni à un chien, ni même à un conservateur. »

Car, étant de tempérament combatif, il avait horreur des conservateurs de l’Assemblée Nationale, dont il multipliait cependant les binettes à favoris et à crânes lisses, à perruques, ou à chevelures bien peignées, dans ses célèbres ateliers. Il possédait des passions politiques très vives et il affichait un anticléricalisme démodé, au sujet duquel on le plaisantait ferme. Son type de prédilection était Clemenceau. Vers la fin de sa vie, alors qu’il vivait en ermite dans le quartier des Champs-Élysées auprès de sa femme impotente, soignée par lui avec un admirable dévouement, il m’adressait de petits billets : « On me dit que tu es devenu méchant. Moi je ne lis pas tes articles, parce que tu dis du mal de Clemenceau, qui est bon. » Il eût été bien vain d’essayer de lui expliquer que le Clemenceau de la politique n’était pas du tout le même que son charitable et sarcastique visiteur. Puis comment lui faire grief de sa fidélité à ses convictions et à ses amitiés ?

Très respectueux de la jeunesse, Nadar ne commença à me parler des « petites dames », comme il disait, que lorsque je fus un carabin. Pendant nos courses à travers les taillis des Uzelles ou devant le vermouth gommé de l’Ermitage, il m’expliquait : 1° que c’était la chose la plus importante de l’existence, que le reste était fumée ; 2° qu’un homme marié, comme lui, à une femme angélique et dévouée, est le dernier des misérables de la tromper avec des coquines : « Ton papa t’expliquera ça encore mieux que moi, mon Dauduchon. Rappelle-toi, quand tu auras mon âge, qu’il ne faut pas imiter le bonhomme Nadar. » Cinq minutes après, il tirait de sa poche un paquet de lettres, les dépliait avec des mains tremblantes : « Voilà ce qu’elle m’écrit… des pages et des pages… Elle n’a que 25 ans… Hein, quel vieux fou !… »

— Mais non tu n’es pas fou, — il voulait à tout prix être tutoyé par moi, malgré la différence d’âge, — seulement tu n’as pas l’esprit scientifique. » Je confondais alors l’esprit scientifique et la sagesse, et il me semblait que la lecture de Claude Bernard mettait à l’abri de toutes les sottises. Lui riait de bon cœur : « J’ai connu un tel, — ici un nom de savant connu — quelle merveille !… Si tu crois qu’il ne faisait pas ses fredaines. Les médecins, les sculpteurs, les photographes et les doucheurs, il n’y a pas plus débauché. N’empêche que tu as raison,et qu’avec les cheveux blancs, il faut se ranger, sous peine de n’être plus qu’un dégoûtant. »

Il y a beaucoup de Nadar dans le Caoudal de Sapho.

Une dizaine d’années avant sa fin, l’excellent homme s’imagina qu’il précéderait sa femme au tombeau, et que celle-ci serait abandonnée. Cette crainte le dévorait. D’où une série d’instructions touchantes, couchées par écrit sur une grande feuille de papier, dont il me donnait solennellement lecture. Il m’apparut qu’il se grossissait les difficultés de la vie, lesquelles ne s’arrangent pas toujours, en dépit de Capus, mais se tassent assez souvent. La faulx du Temps émousse les pointes des querelles et les dépassants aigus des caractères. Le dernier souvenir que j’aie reçu de mon vieil ami, ce fut, en janvier 1907, une photographie de son « Panthéon Nadar », où défile, en plusieurs anneaux, le long serpent de ses modèles, illustres ou notoires, grosses têtes sur des petits corps, en marche vers l’immortalité. Il n’est rien de plus mélancolique. Quand je la regarde, j’entends la voix brûlée et ardente du chercheur de champignons, je distingue sa figure large et pâle, aux rides profondes, les plis de son cou sur sa chemise molle, ses doigts frémissants et tachetés de roux, qui tripotent des billets amoureux.

Jules Massenet

Je n’en dirai pas autant de Jules Massenet, mélange singulier de puérilisme, de science, d’énervement sexuel et de comédie. On le voyait arriver la mine au vent, l’air inquiet, les cheveux plats, rejetés en arrière, les mains dans les poches de son veston, mâchonnant toujours quelque chose qui finissait en compliment excessif. Incapable d’observation, n’ayant pas le temps de faire un choix, il partait de ce principe que leshumains aiment les douceurs et qu’il faut les gaver de sucre jusqu’à l’écœurement. Il n’y manquait point. Quand il avait félicité sur leurs mines et sur leurs travaux toutes les personnes présentes, il se jetait dans un fauteuil et contrefaisait le petit nenfant qui a soif et veut du lolo, ou le chien-chien à sa mémère qui désirerait un gâteau sec. On lui versait le lait et le thé, on lui donnait le gâteau. Il marmottait en jetant des miettes et buvottait, riant, contant des fariboles inachevées, inachevables et toujours louangeant. Les vieilles dames musicophiles accouraient minaudières, empressées, montrant ces architectures dévastées ou branlantes que l’on appelle euphémiquement de beaux restes. Massenet les traitait comme si elles avaient eu vingt ans, les couvrait de fleurs et de couronnes. Néanmoins son œil agile, franchissant le cercle de ces portraits de famille, cherchait la jolie et la jeune pour de bon, modestement demeurée en arrière. Quand il l’avait trouvée, il bondissait vers elle, se jetait à quatre pattes, dansait la pyrrhique, bref se signalait par mille folies, à la stupeur amusée ou hérissée de celle qui devenait aussitôt son point de mire, sa Dulcinée. Le sincère de la chose était une sensualité inflammable d’oiseau-lyre ou de paon qui fait la roue. Ses yeux pâmés et frivoles criaient, imploraient : « Là, tout de suite ! » Mais comme il y a des convenances mondaines et aussi des incompatibilités, comme les maris sont quelquefois là, comme l’existence est faite de traverses, il cherchait, vite résigné, une dérivation dans la musique et contait sa peine au piano. Là il était incomparable.

Je n’en dirai pas autant de Jules Massenet, mélange singulier de puérilisme, de science, d’énervement sexuel et de comédie. On le voyait arriver la mine au vent, l’air inquiet, les cheveux plats, rejetés en arrière, les mains dans les poches de son veston, mâchonnant toujours quelque chose qui finissait en compliment excessif. Incapable d’observation, n’ayant pas le temps de faire un choix, il partait de ce principe que leshumains aiment les douceurs et qu’il faut les gaver de sucre jusqu’à l’écœurement. Il n’y manquait point. Quand il avait félicité sur leurs mines et sur leurs travaux toutes les personnes présentes, il se jetait dans un fauteuil et contrefaisait le petit nenfant qui a soif et veut du lolo, ou le chien-chien à sa mémère qui désirerait un gâteau sec. On lui versait le lait et le thé, on lui donnait le gâteau. Il marmottait en jetant des miettes et buvottait, riant, contant des fariboles inachevées, inachevables et toujours louangeant. Les vieilles dames musicophiles accouraient minaudières, empressées, montrant ces architectures dévastées ou branlantes que l’on appelle euphémiquement de beaux restes. Massenet les traitait comme si elles avaient eu vingt ans, les couvrait de fleurs et de couronnes. Néanmoins son œil agile, franchissant le cercle de ces portraits de famille, cherchait la jolie et la jeune pour de bon, modestement demeurée en arrière. Quand il l’avait trouvée, il bondissait vers elle, se jetait à quatre pattes, dansait la pyrrhique, bref se signalait par mille folies, à la stupeur amusée ou hérissée de celle qui devenait aussitôt son point de mire, sa Dulcinée. Le sincère de la chose était une sensualité inflammable d’oiseau-lyre ou de paon qui fait la roue. Ses yeux pâmés et frivoles criaient, imploraient : « Là, tout de suite ! » Mais comme il y a des convenances mondaines et aussi des incompatibilités, comme les maris sont quelquefois là, comme l’existence est faite de traverses, il cherchait, vite résigné, une dérivation dans la musique et contait sa peine au piano. Là il était incomparable.

Ainsi était-il mieux qu’un virtuose. Ainsi a-t-il donné à sa musique cet accent d’un désir fulgurant et bref, souvent contrarié, qu’on prit pour de la sentimentalité et qui fait le charme durable de Manon. Mélange de Don Juan et de Leporello, toujours enfant gâté, parfois enfant gâteux, il était porteur d’une frénésie voluptueuse plus forte que ses simulations et que lui-même. En outre raconteur d’histoires fausses et de blagues, où il jouait bien entendu un rôle délicieux. Il avait imaginé tout un récit de fleurs apportées par lui du Midi à mon père, quelques heures avant sa mort, déposées sur la table de la salle à manger et au milieu desquelles aurait, selon lui, expiré Alphonse Daudet. Je dus démentir cette fable ridicule, que Massenet avait confiée à un millier de personnes et qui courait les journaux.

Ses cartes de visite, de dimensions insolites, larges et luisantes comme le bassin d’un barbier, portaient en gros caractères MONSIEUR MASSENET. Il détestait son prénom de Jules. Quand on lui envoyait un roman, il vous remerciait avec des hyperboles chinoises, vous assurait de sa vénération parfaite, de son admiration sans bornes. Il employait aussi la formule : J’ouvre votre livre en tremblant de joie, et le classique : Pour vous lire, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit.

Un jour qu’une de ses trop belles cantatrices, accompagnée de sa maman, vieille dame presque trop respectable, avait chanté une de ses œuvres, lui assis et se trémoussant au piano comme un chat en folie, je me trouvais dans l’antichambre au moment du départ. Massenet feignait de chercher son chapeau, et poussait, pour changer, des aboiements de petit chien. La nymphe en manteau rose, jeté sur les plus rondes épaules du monde, se retourna vers madame sa mère et gémit avec une intonation que je n’ai jamais oubliée : « Ce qu’il m’embête, mon Dieu, ce qu’il m’embête ! » Prenant la plaisanterie au sérieux, elle lança au cher maître son petit sac, comme un os à un roquet, et il le baisait ainsi qu’une relique, toujours en agitant ses lèvres à la façon du bébé qui tette.

Il passait, quoique gagnant infiniment d’argent, pour un avare déterminé. Nul n’a jamais connu le goût ou la couleur de son pot-au-feu. Il faut croire d’ailleurs que sa confiance dans l’efficacité de la flatterie énorme et assénée était légitime, car il a laissé une réputation de charmeur et d’enjôleur. Je n’ai jamais pu démêler s’il était bête ou intelligent. Aucune des personnes par moi consultées là-dessus n’a pu me donner la moindre lueur. Mais quelle courbature que d’avoir ainsi joué le rôle de monsieur gosse jusque dans un âge avancé, que d’avoir distribué à la ronde tant de verres de guimauve et de coquelicot !

> Léon Daudet, Fantômes et vivants (chapitre I) in Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux -Nouvelle Librairie Nationale, 1920 -

> Léon Daudet, Fantômes et vivants in Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux -Nouvelle Librairie Nationale, 1920 -

> Le fonds de l'atelier Nadar : la médiathèque de l'architecture et du patrimoine.

> Exposition "Nadar, la norme et le caprice", au Château de Tours - Musée du jeu de paume

19:59 Publié dans D, Daudet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon daudet, maupassant, nadar, portraitsa, massenet

Le cheval de Solférino

Mercredi 1er juin.— Le baron Larrey contait, ce soir, un épisode de Solférino. Il était à cheval, aux côtés de l'empereur, sur une éminence, au moment où la canonnade était effroyable, quand tout à coup, l'empereur lui dit: « Larrey, votre cheval est tué.» Il descendait, et voyait à son cheval, un grand trou au poitrail, d'où jaillissait une fontaine de sang. Ma foi, en sa qualité de chirurgien, il demandait une alène, de la grosse ficelle, et le recousait sur place, puis, le faisait reconduire à l'ambulance entre deux chevaux qui le soutenaient. Et le pansant et le soignant comme un soldat blessé, il le sauvait, et le bulletin de la santé du cheval devenait un sujet de conversation pendant toute la campagne, et même lors de l'entrevue de Villafranca. Enfin, complètement rétabli, le cheval était placé dans les écuries de l'impératrice.

Yvon,— c'était convenu,— devait représenter l'épisode dans la bataille de Solférino, mais le général Fleury s'y opposait, prétextant que la blessure du cheval déplaçait l'intérêt, le retirait de dessus la tête de l'empereur.

Journal des Goncourt – 1er juin 1862

Napoléon III à la bataille de Solferino, le 24 juin 1859

1861 - par Adolphe Yvon (1817-1893)

> La bataille de Solférino (24 juin 1859) | L'histoire par l'image

19:30 Publié dans / Goncourt, G/H | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : goncourt, cheval, solférino, anecdote, napoléon iii, adolphe yvon